Scheibenschlagen: Ein alter Feuerbrauch zum Beginn der Fastenzeit

In Tirol und Südtirol sind viele alte Bräuche und Traditionen noch lebendig, die anderswo schon längst vergessen und ausgestorben sind. Ein solcher uralter Brauch ist das Scheibenschlagen zu Beginn der vorösterlichen Fastenzeit.

Das Scheibenschlagen gehört zu den sogenannten Feuerbräuchen, wie sie speziell zu den Sonnwendfeiern, also auch Weihnachten und Ostern verbreitet sind. Hier wird eine glühende Holzscheibe (ca. 2 cm dick und 15 cm Durchmesser) mit Hilfe eines Stockes von einem Berghang in die Nacht hinaus geschleudert. Dazu wird ein Vers oder ein Gruß an eine bestimmte Person gesprochen. Elemente eines Fruchtbarkeitsritus sind ebenso erkennbar wie die des Winter- und Dämonenaustreibens.

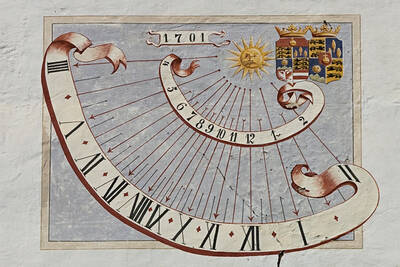

Das Scheibenschlagen ist bereits in einer Urkunde aus dem Jahr 1090 belegt, in der berichtet wird, dass ein Nebengebäude der Benediktinerabtei Lorsch in Hessen durch solch eine Scheibe in Brand gesetzt wurde. In heutiger Zeit wird der Brauch des Scheibenschlagens außer im Südtiroler Vinschgau auch noch in Landeck in Tirol und in Vorarlberg, in Chur und im Bündner Oberland sowie im schwäbisch-alemannische Raum – Schwarzwald, Breisgau, Elsass – gepflegt. Außerdem finden sich viele Flurnamen, wie Scheibschlagalm oder Scheibenbichl, die auf die Tradition verweisen.

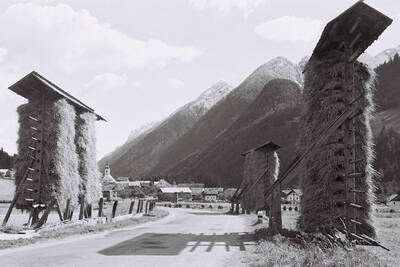

Nicht nur das Scheibenschlagen selbst, sondern auch die Vorbereitungen, wie etwa das Holzsammeln, waren zumeist schon von Ritualen und Gesängen begleitet. Auch das Aufstellen einer mit Stroh umwickelte Stange mit Kreuzstreben an gut sichtbarer Stelle an einem Berghang gehört zu den Vorbereitungen. Diese „Hex“ muss dann in der Folge gut bewacht werden, weil sie sonst womöglich von den Burschen des Nachbarortes gestohlen wird. Die Vorbereitungen werden durch junge Männer des Ortes, früher z.B. auch durch die Konfirmanden oder die Rekruten, erledigt.

Am Nachmittag des „Funkensonntags“ treffen einander die Bewohner zu warmen Getränken, manchmal zieht man auch mit einem Fackelzug auf den Berghang. Das Scheibenschlagen beginnt dann in der Abenddämmerung. Nach Einbruch der Dunkelheit wird die „Hex“ angezündet, und in ihrem Feuer werden die Holzscheiben zum Glühen gebracht und mit langen Haselstangen ins Tal geschleudert. Je schöner und weiter eine Scheibe fliegt, desto mehr Glück steht dem Werfer ins Haus.

Wie gefällt Ihnen der Inhalt dieser Seite?

Wie gefällt Ihnen der Inhalt dieser Seite?

Bitte geben Sie uns Feedback!

Wie gefällt Ihnen der Inhalt dieser Seite?

Wie gefällt Ihnen der Inhalt dieser Seite?

Mehr Infos…

Mehr Infos…